身近な人が亡くなったときにやらなければいけないこと

私事ですが、先日、身近な人を亡くしました。

普段は業務で相続手続きのお手伝いをしていますが、いざ自分が当事者になると、想像以上に大変でした。

故人が県外に住んでいたため、手続きを郵送で進める必要があったり、

急な出来事だったため、保管されていた書類の所在が分からず苦労したり…。

そんな中でも、各手続きには期限があり、迅速に対応しなければなりませんでした。

今回の経験を備忘録として残します。同じような状況になった方の参考になれば幸いです。

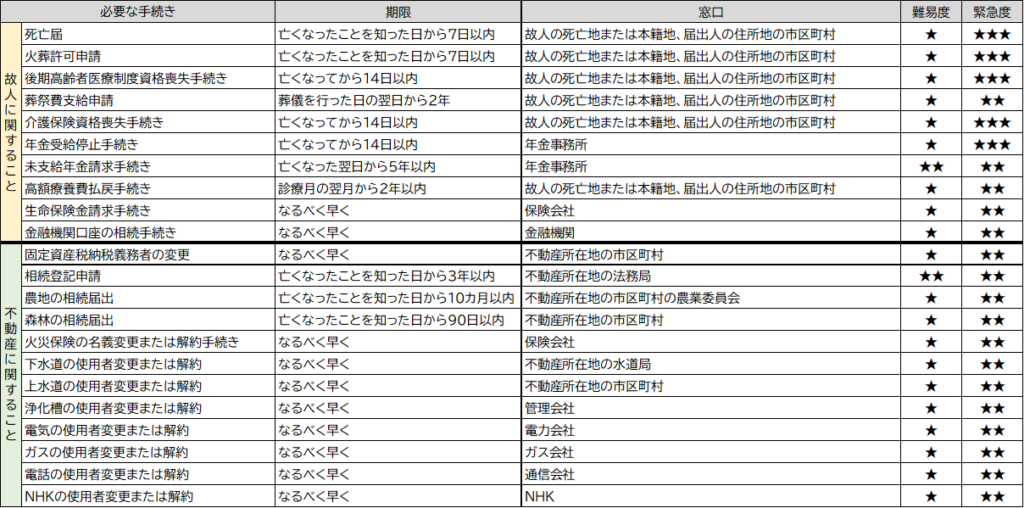

手続き一覧

まず準備するもの

これから手続きをするにあたって必要になるものは、

最初にまとめて準備しておいた方が、スムーズに手続きができます。

故人のもの

- 年金証書:国民年金や厚生年金の証書

- 各種保険証:後期高齢者医療被保険者証や介護保険証等

- 金融機関口座:引落の内容を確認するために必要

- 各種保険証券:生命保険や自宅の火災保険など

手続きをする人のもの

- 本人確認書類:運転免許証やマイナンバーカードの両面を複数枚コピーをしておくのがおすすめ

- 認印:各申請書に押印が必要になります

- 金融機関口座:引落を変更などをするために必要

- 金融機関届出印

故人に関する手続き

死亡届の提出

期限:亡くなったことを知った日から7日以内

窓口:故人の死亡地または本籍地、届出人の住所地の市区町村役場

必要なもの:医師が発行する死亡診断書または死体検案書

難易度:★

緊急度:★★★

ご親族が亡くなったときに、まずはじめに必要となる手続きです。

この手続きを行わないと、火葬や埋葬、相続などの関連手続きを進めることができません。

火葬許可申請

期限:亡くなったことを知った日から7日以内

窓口:故人の死亡地または本籍地、届出人の住所地の市区町村役場

必要なもの:死亡届、医師が発行する死亡診断書または死体検案書

難易度:★

緊急度:★★★

死亡届の提出と同時に、窓口で申請します。

申請後、その場で「火葬許可証」が発行され、火葬の際に必要になります。

火葬が終了したら、火葬場から「火葬済み」の証明印を押された火葬許可証が返却されるのですが、

これが「埋葬許可証」となり、お墓へ納骨する際に必要になります。

後期高齢者医療制度資格喪失手続き

期限:亡くなった日から14日以内

窓口:故人の居住地の市区町村役場

必要なもの:後期高齢者医療被保険者証

難易度:★

緊急度:★★★

後期高齢者医療制度は、75歳以上(または一定の障害がある65歳以上)の方が加入する医療保険制度です。

被保険者が亡くなった場合、後期高齢者医療制度の資格喪失手続きを行い、未使用分の保険料の清算や葬祭費の支給申請をします。

葬祭費支給申請

期限:亡くなった日から2年以内

窓口:故人の居住地の市区町村役場

必要なもの:葬儀を行った証明書(会葬礼状や領収書)、喪主の金融機関口座情報

難易度:★

緊急度:★★

葬儀を行った喪主が申請すると、葬祭費(1~5万円程度) が支給されます。

介護保険資格喪失手続き

期限:亡くなった日から14日以内

窓口:故人の居住地の市区町村役場

必要なもの:介護保険被保険者証

難易度:★

緊急度:★★★

介護保険は、65歳以上のすべての人(第1号被保険者)と、40~64歳で特定疾病がある人(第2号被保険者)が加入する公的保険制度です。

被保険者が亡くなった場合、介護保険の資格喪失手続きを行い、保険証の返却や未納・過払い保険料の精算をします。

年金受給停止手続き

期限:亡くなった日から14日以内

窓口:年金事務所

必要なもの:年金証書

難易度:★

緊急度:★★★

故人が年金を受給していた場合、年金受給停止の手続きを行う必要があります。

未支給年金請求手続き

期限:亡くなった日の翌日から5年以内

窓口:年金事務所

必要なもの:年金証書、請求者と故人の関係がわかる戸籍謄本、故人と請求者が生計を共にしていた証明書

難易度:★★

緊急度:★★

年金は「偶数月の15日に2か月分まとめて後払い」であるため、死亡時点でまだ支払われていない年金(未支給年金)がある可能性があり、請求手続きを行います。

未支給年金を受け取れる人は、「故人と生計を共にしていたこと」が要件となります。

故人と別居していても、仕送りをしていたなど生計を同一にしていたことを証明できれば証明可能となりますが、

このことを証明するために、書類を揃えるのが大変でした…

生計同一関係に関する申立書というものを作成するのですが、この書類には第三者に証人になってもらわないといけません。

三親等以内の親族(故人からみて、子・孫・兄弟など)は、その第三者になれないので、

地域の民生員さんや介護施設などに証人になってもらうことが多いようです。

※郵便物について

故人宛の郵便物等を、遺族に転送することはできません。

受取人が亡くなると、郵便物は差出人へ返還されます。

故人が住んでいた家が空き家になってしまった場合は、

一定期間はポストの確認をすることをおすすめします。

故人所有の不動産に関する手続き

不動産自体に関する手続き

今度、居住するか、活用するかに関わらず、必要になる手続きです。

- 固定資産税納税義務者の変更

- 相続登記申請

- 農地の相続届出

- 森林の相続届出

ライフラインに関する手続き

今後、居住するかしないかで、手続きが異なります。

- 火災保険の名義変更または解約手続き

- 下水道の使用者変更または解約

- 上水道の使用者変更または解約

- 浄化槽の使用者変更または解約

- 電気の使用者変更または解約

- ガスの使用者変更または解約

- 電話の使用者変更または解約

- NHKの使用者変更または解約

不動産に関する手続きについては、私の専門分野になりますので、

ご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。

手続きの詳細はケースごとに異なるため、必ず関係機関へお問い合わせください。

-

URLをコピーしました!

-

URLをコピーしました!